Монографии - стр. 13

Книга, о которой идет речь, анализирует образ России в европейском контексте, особенно во Франции, в периоды значительных исторических перемен — французской революции и наполеоновских войн. В ней рассматриваются различные аспекты влияния этих исторических эпох на восприятие России в Западной Европе, а также изменения в общественном мнении о стране в зависимости от политической ситуации и культурных обменов.

Сначала автор книги охватывает период после 1789 года, когда просвещенная элита Европы сосредоточилась на идеалах представительного правления, равенства и свободы. Во время Французской революции Россия становится контрастом к этой идее, представляя собой «антитезу» Франции. Элитные слои общества в России и за ее пределами, в том числе в народных массах, начали осознавать свои чаяния и стремления. Особое внимание уделяется тому, как зарубежная периодическая печать формировала стереотипы о «варварстве» и цивилизации русских, что подчеркивало разногласия между двумя странами.

Следующ...

Книга охватывает несколько ключевых тем и исторических фигур, включая жизнь Николая Алексеевича, профессора и историка, а также детали о Наполеоне Бонапарте и его семье.

Жизнь Николая Алексеевича начинается с его научной карьеры, когда он поступает в аспирантуру, изучая русское народничество. Его путь непрост — он сталкивается с прессингом со стороны властей и конфликтами внутри учебного заведения, но несмотря на это, остается предан своим принципам и научной честности. Преподавание на историческом факультете Саратовского университета и публикация его работ сделало его заметной фигурой как в России, так и за ее пределами. Его статьи находят резонирующий отклик у различных слоев общества, что подчеркивает его влияние на научное сообщество.

Николай Алексеевич не только исследует историю, но и является человеком, которому свойственны оптимизм и чувство юмора. Его любовь к людям и к профессии становится основным источником вдохновения, что он признает в своих мемуарах, имея в виду свою "...

Книга, о которой идет речь, охватывает ключевые события европейской истории начала 19 века, сосредоточенные вокруг восхождения Наполеона Бонапарта и его битв против различных коалиций, а также преобразования Франции из республики в империю.

### Превращение Французской Республики в Империю

Весной 1804 года Франция находилась на пороге исторических изменений. Наполеон Бонапарт, воспользовавшись политической нестабильностью после революции, решил утвердить свое положение и провозгласил себя императором. Для этого он провел референдум, на котором более трех миллионов граждан поддержали идею наследственной власти. Это стало знаковым шагом, так как Наполеон выбрал императорский титул, что символизировало окончательное изменение политической системы во Франции. Наполеон также активно награждал своих соратников новыми должностями, что способствовало его популярности среди граждан, стремящихся к стабильности.

Неопределенность в легитимности новой власти привела к поискам символов, готовящих ...

Книга анализирует различные аспекты исторической науки и государственно-церковных отношений в России с 1990-х до начала 2010-х годов, с акцентом на антирелигиозную политику советского государства и ее последствия для различных национальных регионов. В ней обсуждаются три ключевых периода церковной историографии: советский, посвященный работам священников-эмигрантов, и современный. Активизация исследовательской деятельности среди марийских, мордовских и чувашских историков стала важным шагом в изучении государственно-церковных отношений.

С 1990-х годов наблюдается либерализация в исторической науке — смешение различных взглядов на советский период, когда одни исследователи стремились разоблачить большевизм, а другие пытались "отбелить" советскую конфессиональную политику. В частности, исследователи фокусируются на эволюции религиозных представлений среди мордвы, роли духовенства, репрессивной политики государства и государственных церковных отношений, что отражает масштабы противоречив...

Книга Дональда Фильцера "The Hazards of Urban Life in Late Stalinist Russia: Health, Hygiene, and Living Standards, 1943–1953" предлагает детальное исследование жизни в Советском Союзе в период позднего сталинизма, сосредоточенное на здравоохранении, гигиене и уровне жизни населения. Издание было выпущено при поддержке Еврейского музея и Центра толерантности, что отражает важность темы, касающейся жизни людей в городской среде в условиях жесткой политической и экономической среды того времени.

Фильцер, являющийся экспертом по истории труда в СССР, в предисловии обсуждает то, как научные парадигмы влияют на восприятие явлений в различных областях науки, сравнивая подходы Аристотеля и Галилео к одной проблеме физики. Этот пример служит метафорой для понимания сложностей, с которыми сталкивались люди во время быстрого промышленного роста в городах, и как это влияние отразилось на их здоровье и благосостоянии.

Ключевым аспектом книги являются условия жизни рабочих в России, рассмотренные...

Книга, из которой взяты отрывки, представляет собой глубокое исследование социально-политических процессов в России, начиная с 2020 года, и охватывает темы неоинституционального анализа, концепций власти и текущих кризисов демократии. Она стремится выявить ключевые изменения в институте власти и тех механизмах, которые его поддерживают.

Вводный отрывок рассказывает о том, как коллектив ОСПИ проводил опрос, который стал эмпирической основой для исследования представлений российских граждан о политике, власти и активном участии в жизни общества. Исследование фокусируется на изменениях в институте власти, выбору организационных форм и влиянии социальных структур на политическое пространство в стране. Отмечается, что существующие структуры господства оказывают значительное влияние на моральные устои, трудовую этику и гражданские качества. Недовольство трудящихся проявляется в конфликтах и протестах, которые способны воспользоваться новыми возможностями для изменения власти и согласования ...

В книге рассматриваются сложные и многообразные аспекты постреволюционной маргинальности в советском обществе, особенно в контексте репрессивной политики 1920-1930-х годов. Основное внимание уделяется феномену "лишенцев" — граждан, которые были лишены избирательных прав по политическим мотивам. Авторы анализируют происхождение и изменение статуса различных маргинальных групп в Сибири в указанный период, включая представителей новой предпринимательской прослойки, нэпманов, а также ссылки и депортации.

Одной из ключевых тем является лишение избирательных прав, которое обсуждается как часть репрессивной политики, направленной на подавление оппозиции и контроль над обществом. В советской историографии этот процесс рассматривался как необходимая мера в условиях сопротивления со стороны угнетателей, хотя после принятия Конституции 1936 года поговорки о лишении прав стали менее актуальными. Тем не менее, в 1990-х годах исследование этой темы возобновилось, и ученые, в том числе зарубежные, н...

Книга, отрывки из которой были представлены, посвящена детальному изучению маргинальности в советском обществе в период с 1930-х по 1950-е годы, с акцентом на искусственно созданные маргинальные группы, которые возникли в результате политики сталинского режима. Авторы анализируют различные социальные, политические и культурные аспекты, касающиеся таких групп, как тылоополченцы, спецпереселенцы, "теневики", "фильтранты" и религиозные конфессии, подчеркивая важность их изучения для понимания социализации и динамики советского общества.

**Формирование маргинальных групп**

Введение в книгу начинается с рассмотрения различия между естественно возникшими и искусственно созданными маргинальными группами. Естественные группы появлялись в результате социальных и экономических изменений, тогда как искусственные формировались под воздействием государственной политики. В частности, сталинские меры, направленные на индустриализацию, войну и политические репрессии, привели к созданию различных кат...

Книга "Анна Комнина" представляет собой исторический труд, в котором подробно описаны события времени правления императора Алексея I Комнина, а также значимые аспекты и контексты, связанные с его семьей и Византийской империей в XI-XII веках.

В начале книги внимание сосредоточивается на поражении Византийской империи в битве при Манцикерте в 1071 году, когда император Роман Диоген был пленен-сельджуками. Это поражение стало поворотным моментом, обострившим внутренние противоречия и военные мятежи в самой империи. Анна Комнина описывает, как это поражение подорвало авторитет империи и способствовало политической нестабильности. В это время нарастали конфликты между различными политическими фракциями, что указывало на глубокие проблемы внутри власти.

Большое внимание уделяется семье Комнинов, корни которой уходят в греческий деревень в Комни. Исторический контекст представления о ее происхождении важен для понимания роли праздников в более широкой картине политической борьбы в империи.

Книга, посвященная исследованиям городской среды в России, предлагает глубокий аналитический обзор, освещая развитие исследований в этой области с 1990-х годов, когда в стране началась новая эпоха после распада Советского Союза. Прежде всего, важно отметить, что до этого момента изучение городской среды велось преимущественно в рамках градостроительных изысканий, что ограничивало подходы и методы анализа. Однако с появлением новых социокультурных реалий возникла необходимость учитывать разнообразие эмоций, культурных значений и социального поведения жителей, что и стало основой для возникновения гуманитарных исследований.

Основные методы, применяемые исследователями, включают включенное наблюдение, картографирование с использованием геоинформационных систем (ГИС), а также интервьюирование и анкетирование. Такой подход позволяет не только получить количественные данные, но и глубже вникнуть в восприятие и переживание городской среды. Значительное внимание уделяется как крупным городам,...

Книга, о которой идет речь, представляет собой монографию, посвященную философскому анализу сложности и сложных систем. Введение книги устанавливает рамки для глубокого исследования концепции сложности через призму различных философских подходов. Авторы подчеркивают, что понимание сложности требует учета множества взаимосвязанных аспектов, таких как самоорганизация, целостность, иерархия и идентичность в системах.

Основная цель авторов заключается в том, чтобы представить разностороннее видение теоретических проблем, связанных с концепцией сложности, при этом облегчая восприятие сложных идей для читателя. Они стремятся объяснить сложные философские концепции, делая акцент на их значении для научного и философского познания. Анализ сложных систем рассматривается как многообещающая область, способная пролить свет на важнейшие аспекты взаимодействия в мире.

Одним из ключевых вопросов, обсуждаемых в книге, является концепция самоорганизации. Авторы рассматривают самоорганизацию как проце...

Книга "Полвека в Туркестане: биография, документы и работы Владимира Петровича Наливкина" издана Фондом Марджани и представляет собой попытку осветить жизнь и деятельность Владимир Петровича Наливкина, ключевой фигуры в истории Туркестана и российской имперской политики. Книга целью имеет ознакомление читателя с этнографией и историей Средней Азии конца XIX и начала XX века, с акцентом на повседневную жизнь, обычаи и изменения в обществе в этот период.

Владимир Петрович Наливкин стал значимой фигурой, служив в Туркестане почти полвека, начиная свою карьеру как младший офицер, а затем занимая высокие должности в регионе. Однако история его жизни, как и сама история Туркестана, на долгое время была забыта и оставалась на периферии российской историографии. Несмотря на то, что Наливкин был гуманистом и социалистом, его конфликты с большевиками привели к созданию стереотипа предателя, что в свою очередь способствовало недооценке его научного и публицистического наследия. В последнее время...

Книга исследует актуальную и важную тему влияния средств массовой информации (СМИ) и интернета на образование и социализацию детей школьного возраста. В частности, авторы акцентируют внимание на том, насколько критично важно научить детей правильно и безопасно использовать медиа-контент в современных условиях, когда информация доступна в огромных объемах и в самых разных форматах.

В первой части книги учителя делятся своими наблюдениями о том, как СМИ влияют на формирование личности детей и их социализацию. Они констатируют, что, хотя СМИ могут быть полезны в образовательном процессе, возникает необходимость четко определить, как именно они будут интегрированы в школьные программы. Обсуждается идея, что информационная грамотность — это ключевой навыок, который необходимо развивать у детей с раннего возраста. Учителя также акцентируют внимание на важной роли родителей в контроле за медиапотреблением их детей и формировании у них культуры безопасного использования информации.

Тем не м...

Книга рассматривает сложные вопросы, связанные с концепцией "традиционного ислама" через призму современных исследований и исторических изменений в исламских сообществах, особенно в Татарстане. В центре внимания находятся различные подходы к пониманию ислама, его традиций и их воплощения в разных исторических и социальных условиях.

### Традиционализм и неотрадиционализм

Ключевыми темами являются традиционализм и неотрадиционализм. Традиционализм, как понятие, охватывает уважение к местным исламским традициям и обычаям, даже если они не имеют строгого исламского происхождения. Это означает, что культурные и этнические элементы могут вплетаться в религиозные практики, формируя уникальные образы ислама для разных народов и регионов. Неотрадиционализм, в свою очередь, предполагает переосмысление или реформирование этих традиций в соответствии с современными реалиями и потребностями.

Рассмотрение татарского ислама служит примером, где традиционализм связан с русским национальным проектом...

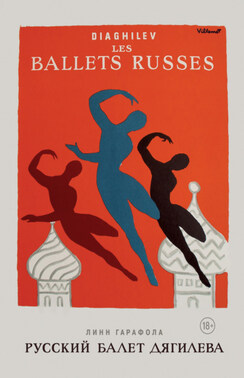

Книга о Русском балете Дягилева исследует влияние этой выдающейся труппы на современное искусство XX века, подчеркивая её важность в развитии хореографии и красоты балета. В предисловии к американскому изданию акцентируется, что Русский балет создал первые образцы классического искусства XX века и продолжал оказывать влияние даже после своего расформирования в 1929 году. Несмотря на свои русские корни, труппа никогда не выступала на родине, а зародилась в Париже, гастролируя по всему миру. Русский балет, в отличие от традиционного многоактного российского балета, сделал акцент на одноактных драмах и лирических миниатюрах, новаторских и искренних.

Сергей Дягилев изображается как ключевая фигура, без которой Русский балет не смог бы повлиять на мировой контекст искусства. Он начинал как композитор, затем основал журнал «Мир искусства», который стал центром современного искусства и литературы в России. Дягилев работал с выдающимися художниками и композиторами, и благодаря его усилиям мно...

Книга, посвященная арт-терапии, представляет собой коллективную монографию, которая глубоко исследует влияние художественного образа на личность и его роль в процессе самопознания и саморегуляции. Издание разбито на две части: "Структурно-антропологическая арт-терапия" и "Эктопластическая арт-терапия", что подчеркивает многогранный подход авторов к темам, касающимся искусства, сознания и психотерапевтической практики.

Предисловие ко второму изданию книги акцентирует внимание на том, что она стала важным ориентиром для многих исследователей и практикующих специалистов, стремящихся понять природу художественного образа. Авторы выражают благодарность своим коллегам и единомышленникам, которые поддерживали и содействовали развитию арт-терапии, а также художникам-мыслителям, чьи творения представлены в этом издании. Также упоминаются профессора и академики, внесшие свой вклад в исследования, что подчеркивает коллективный характер работы.

Книга идет дальше первого издания, предлагая более ...