Культурология - стр. 16

Книга, отрывки из которой были представлены, посвящена исследованию сложных взаимосвязей между модой, архитектурой и географией в контексте глобализации. Автор рассматривает моду как мощную социальную и экономическую практику, которая формирует иерархии городских пространств, а также приводит к значительным изменениям в нашей жизни.

### Мода и ее географические связи

В первой части текста анализируется, как мода воспринимается через географическую призму. Автор подчеркивает, что мода не просто является отражением вкусов и предпочтений, но также участвует в формировании городской среды и иерархии глобальных пространств. Глобализация, в свою очередь, меняет взаимосвязи между различными регионами, превращая местные модные практики в глобальные тренды. Проблемы, возникающие в процессе розничной торговли, дизайна и производства одежды, подробно освещаются, включая вопросы эксплуатации работников швейной индустрии и влияние на окружающую среду.

Ключевым моментом становится разграничение ...

Книга, о которой идет речь, предлагает обширный анализ влияния общества, культуры и государства на личное поведение и общественные нормы, рассматривая разные аспекты человеческих взаимодействий и педагогики в историческом контексте.

В первом разделе автор обсуждает концепцию Норберта Элиаса о цивилизации, акцентируя внимание на критике его идеи о цивилизующем воздействии государства на дворянство. Элиас выдвигал теорию о том, что государство способствует внутреннему самоконтролю у аристократии. Однако, в рамках своих рассуждений, автор обращается к практике самоконтроля среди маронов, рассматривая, как матримониальная культура влияет на социальное поведение этих племен. Важным моментом является двойственная природа поведения дворянства, где военная и придворная идентичности могут конфликтовать друг с другом, что ставит под сомнение идею о поступательном развитии самоконтроля под влиянием государства. Критическая позиция Дойндама переосмысляет Элиаса в контексте более широкой дискусси...

Книга касается исторического и социального контекста Санкт-Петербурга в начале XX века, когда город находился на пороге больших изменений и глубокой трансформации. Петербург того времени представлял собой место, где сталкивались разные социальные слои, классы и культуры, что создавали как возможности, так и проблемы для его жителей.

Начало XX века было ознаменовано бурным развитием города, который, стремительно модернизируясь, отражал контрасты и противоречия своего времени. На фоне процветающих отелей и дорогих ресторанов существовали также публичные дома и нищие на улицах, что подчеркивало острые социальные разрывы и несовершенства общества. Петербург стал символом новых, зачастую девиантных, досуговых практик, демонстрировавших отход от традиционных ценностей. В городе действовали театры, музеи и развлекательные заведения, складывая сложный культурный ландшафт, где часть развлечений была осуждаема или находилась под запретом, например, азартные игры и проституция.

Пьяные оргии, ху...

Книга, о которой идет речь, фокусируется на двух взаимосвязанных аспектах: жизни и творчестве английского писателя Томаса Де Квинси, а также на работе полиции и системе правосудия в Лондоне начала XIX века.

Томас Де Квинси был известным писателем, который сочетал свою увлеченность литературой с употреблением опиума. Он проводил много времени, погружаясь в философские работы, в частности, читая произведения Иммануила Канта и изучая немецких метафизиков. Несмотря на то что Де Квинси страдал от финансовых трудностей, многодетной семьи и необходимости зарабатывать на жизнь, он продолжал тратить деньги не только на наркотики, но и на дорогостоящие книги. Эта ситуация подтолкнула его к написанию статей для различных журналов.

В 1821 году он опубликовал свою знаменитую работу "Исповедь англичанина, любителя опиума", которая быстро принесла ему известность. В этом эссе Де Квинси делился своими причудливыми видениями и галлюцинациями, вызванными употреблением опиума, что как привлекало, так и...

Книга, о которой идет речь, представляет собой сборник научных исследований, посвященных славянской этнографии и народным верованиям, связанным с сверхъестественными силами, на обширном временном этапе с XIX по XX века. Сборник включает работы известнейших исследователей, таких как В.И. Даль, К.Я. Никифоровский и А.Н. Никитин, и охватывает полвека глубоких и тщательных исследований этой увлекательной темы. Основная цель книги заключается в сравнительном анализе народных представлений и обычаев, составляющих культурное наследие различных регионов Восточной Европы, что позволяет авторам проследить не только развитие и эволюцию традиций, но и их географическое распространение.

В книге уделяется особое внимание древним славянским представлениям о домовых духах, колдунах, ворожеях и множестве других сверхъестественных существ, которые играли важную роль в русской культуре и народных верованиях. Эти сущности в полной мере отразили стремление людей объяснить и обосновать происходящее в их жи...

В книге «Qu'est-ce que la littérature?» Жан-Поль Сартр исследует вопросы, касающиеся роли литературы и художественного творчества в современном обществе. Он сталкивается с множеством критических замечаний и обвинений в адрес писателей, в том числе и о том, что они недостаточно ангажированы в политических движениях. Эти обвинения поднимают важные вопросы о смысле и цели литературного творчества, а также о том, кто является его аудиторией.

Сартр подчеркивает, что критики, осуждающие писателей, зачастую не определяют, что именно они понимают под понятием литературы. Это отсутствие четких критериев мешает объективному анализу литературного творчества. Сартр призывает к более глубокому пониманию искусства письма, основанному на размышлениях о намерениях писателей и восприятии их произведений.

В одном из фрагментов книги Сартр проводит различие между поэзией и прозой. Он утверждает, что современная поэзия создаёт миф о человеке, который оказывается в конфликте с обществом, воспринимаемым к...

Книга, о которой идет речь, представляет собой глубокое исследование исторического пути русского народа и того, как формировалось его представление о будущем на протяжении веков. Автор делит историю России на несколько ключевых периодов, начиная с V века и заканчивая современностью, выделяя значимые события каждого этапа и создавая образы будущего (ОБ) для каждой эпохи. Особенно внимание уделяется периоду образования мелких княжеств, который охватывает V-IX века.

В этом раннем периоде существования древние славяне жили в условиях родо-племенного устройства. Их жизнь протекала в маленьких поселениях и общинах, где основными занятиями были земледелие, ремесла, охота и рыболовство. Поначалу это общество развивалось довольно гармонично, основываясь на принципах взаимопомощи и доверия между членами общины. Однако с развитием торговли, появлением торговых путей и внешних угроз (в частности, нападений степняков) у славян возникла необходимость объединения родов и племен. Это привело к образо...

Книга, посвященная жизни и творчеству Антона Павловича Чехова, содержит разнообразные аналитические и исторические рассуждения, которые охватывают как художественную, так и социокультурную значимость его произведений. Чехов представлен как выдающийся писатель, о творчестве которого не перестают говорить и писать не только в России, но и за рубежом, включая такие страны, как Израиль, где его работы становятся основой учебных программ в школах и театров.

Отдельное внимание уделяется влиянию Чехова на русскую интеллигенцию, его критическому взгляду на социальные проблемы и размышления о роли интеллигенции в обществе. В частности, показывается, как Чехов, несмотря на свои сомнения в отношении интеллигенции, становится ее ярким представителем. Он подчеркивает, что партийные разногласия среди интеллигентов ведут к утрате личной свободы и таланта, что проявляется в его произведениях. Чехов не только критикует бездействие и лицемерие некоторых представителей интеллигенции, но и отмечает их тр...

Клио в зазеркалье: Исторический аргумент в гуманитарной и социальной теории. Коллективная монография

Книга «PraeLiminarIa» начинается с глубокого анализа значимости и восприятия различных памятников гуманитарной мысли, таких как работы Джамбаттисты Вико, Макса Вебера и М.М. Бахтина. Вводный отрывок подчеркивает амбивалентный статус этих трудов, подвергаемых критике и попыткам переосмыслений на протяжении времени. Упоминаются важные полемики, такие как «Nietzsche-Wilamowitz Kontroverse», а также критическая реакция на книгу Бахтина о Рабле.

В этом контексте рассматриваются вопросы историко-фактического материала и его влияние на различные дисциплины. Автор показывает, насколько значительными являются названные работы для формирования научного дискурса и гуманитарной науки в целом. Эти трудные становятся не только объектами анализа, но и провокацией, вызывающей полемики внутри научного сообщества. Вместе с тем, текст указывает на разницу между легкомысленной риторикой междисциплинарности и более серьезным подходом к научным исследованиям, которые стремятся создать подлинные формы изуч...

Книга, обсуждаемая в данном изложении, фокусируется на изучении миграции через призму концепции транслокальности. Транслокальность рассматривается как ключевое понятие, позволяющее анализировать связи и взаимозависимости между различными локальностями, которые создают мигранты с помощью сетевых перемещений. Сборник статей включает в себя разнообразные аспекты этой темы, охватывая такие ключевые вопросы, как повседневный транснационализм, транснациональные семьи, идентичности мигрантов и миграцию объектов.

Авторы статей в сборнике проводят детальный анализ того, как миграция влияет на формирование гражданской идентичности. Они изучают различные дилеммы, с которыми сталкиваются трудовые мигранты, в том числе финансовую поддержку для своих родственников, а также рассматривают, как дети мигрантов вовлечены в транснациональные отношения. Проекты будущего, связанные с миграцией, также становятся важным элементом обсуждения. Исследуется значение технологий связи, например мобильных телефонов...

Книга сосредоточена на исследовании аутсайдеров советской культуры, их незаслуженно забытого творчества и его значения для культурной памяти. Авторы, используя метафору из музыкального наследия Осипа Мандельштама, стремятся переосмыслить вклад "чужаков" — тех творцов, которые не вписывались в официальные каноны и часто оставались в тени своих более известных современников.

Одним из центральных событий книги становится музыкальный фестиваль, посвященный композитору Галина Уствольской. Это событие призвано привлечь внимание к ее произведениям, которые не были широко распространены или понятны в свое время. Уствольская, с ее уникальным стилем и подходом к композиции, символизирует тех артистов, чье творчество следует пересмотреть для более полного понимания культурных процессов 1940-1960-х годов в Советском Союзе.

Исследователи подчеркивают важность "археологических" изысканий в культурной традиции, целью которых становится выявление "несообразностей" и "несовпадений" в культурной истор...

Книга, отрывки из которой были приведены, представляет собой глубокое размышление автора о влиянии литературы, искусства и советской культуры на его жизнь и на общество в целом. Основная тема – значимость чтения и искусства в формировании личного и культурного наследия России.

В начале отрывка автор делится своим воспоминанием о художнике Исааке Левитане, на теле которого он заметил крест. Этот символ щедро заполняет его размышления о глубоких корнях русской культуры и о детских воспоминаниях, наполненных литературой и искусством. Он упоминает, как рядом с ним росли дети великих личностей, что сформировало его взгляд на мир. Это окружение дало ему возможность вникнуть в идеи и произведения, которые оставили заметный след в русской литературе.

Способности к чтению у автора развивались через не только через чтение классики, но и через изучение трудов таких авторов, как Борис Пастернак и Евгений Замятин. Его попытка погрузиться в роман "Доктор Живаго" оказалась неудачной, что подчёркива...

В книге представлена глубокая и многослойная история, в которой сквозь призму мифологии и философии раскрываются судьбы героев и их взаимосвязь с миром и самим собой. В центре повествования находится трагическая судьба Язона — персонажа, который пережил множество испытаний на своем пути и в конечном итоге погиб на заброшенном корабле "Арго". Этот образ этому кораблю символизирует как его героизм, так и бесславие, подчеркивая обусловленность человеческой судьбы рядом удач и неудач.

Корабль "Арго" и миф о "золотом руне" становятся ядромNarrative, вокруг которого строятся последующие размышления. "Золотая руна" — это не просто артефакт; она обладает магическим значением и является символом стремления к идеалам, власти и богатству. Миф о ней наполняется тайной, создавая пространство, насыщенное не только физическими, но и духовными исканиями.

Автор подводит читателя к пониманию магической географии, где море, небо и звезды наделяются особым смыслом. Они становятся не только фоном событий...

Книга Альберто Мангуэля "A History of Reading" — это глубокое и многослойное исследование роли чтения в истории человечества и его влияния на культуру и личность. В своем тексте Мангуэль начинает с выражения благодарности всем, кто помог ему в создании этой книги — от редакторов до библиотекарей, подчеркивая, что процесс написания неразрывно связан с сообществом, которое поддерживает акт чтения. Он ссылается на мнение различных авторов, утверждая, что чтение не просто формирует наше восприятие мира, но также задает важные вопросы о том, кто же на самом деле владеет текстом — писатель или читатель. Через призму цитаты Дени Дидро, Мангуэль углубляется в взаимодействие между текстом и его восприятием.

Важным аспектом книги становится встреча авторов с выдающимся аргентинским писателем и мыслителем Хорхе Луисом Борхесом. Мангуэль описывает, как он проводил вечера, читая Борхесу произведения различных авторов, от Редьярда Киплинга до Габриэля Гарсиа Маркеса. Эти встречи не только подчеркив...

Книга Дональда Фильцера "The Hazards of Urban Life in Late Stalinist Russia: Health, Hygiene, and Living Standards, 1943–1953" предлагает детальное исследование жизни в Советском Союзе в период позднего сталинизма, сосредоточенное на здравоохранении, гигиене и уровне жизни населения. Издание было выпущено при поддержке Еврейского музея и Центра толерантности, что отражает важность темы, касающейся жизни людей в городской среде в условиях жесткой политической и экономической среды того времени.

Фильцер, являющийся экспертом по истории труда в СССР, в предисловии обсуждает то, как научные парадигмы влияют на восприятие явлений в различных областях науки, сравнивая подходы Аристотеля и Галилео к одной проблеме физики. Этот пример служит метафорой для понимания сложностей, с которыми сталкивались люди во время быстрого промышленного роста в городах, и как это влияние отразилось на их здоровье и благосостоянии.

Ключевым аспектом книги являются условия жизни рабочих в России, рассмотренные...

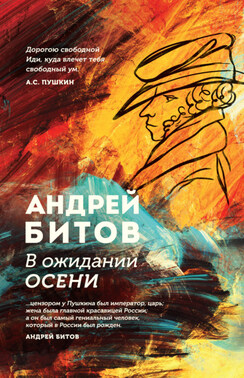

Книга, о которой идет речь, представляет собой глубокое и многослойное исследование жизни и творчества Александра Пушкина через призму личного опыта автора, который отправляется в Грузию в 2017 году. Посещение этой красивой страны становится для него не только физическим, но и духовным путешествием, в ходе которого он погружается в поэтическое наследие Пушкина и его связь с Кавказом, что приобретает особую значимость для авторской фамилии с черкесскими корнями.

Автор начинает свой рассказ о поездке с акцента на стихотворение Пушкина "Кавказский пленник", которое вызывает у него глубокие размышления о взаимодействии поэзии с культурой и историей. Обнаружив свою связь с черкесским наследием, он чувствует, что становится ближе к Пушкину, что инициирует его интерес к поэтическому и личностному диалогу поэта с эпохой и окружающими его людьми. В процессе анализа произведений Пушкина он также рассматривает его отношения с другими выдающимися личностями того времени, включая митрополита Филар...