Аннотация

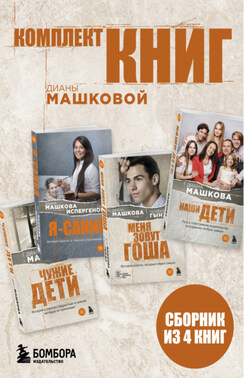

Книга, о которой идет речь, основана на личном опыте автора, который усыновил ребенка-сироту по имени Гоша. В течение трех лет их отношений автор наблюдает значительные изменения, о которых подробно рассказывает. Одной из ключевых тем становится идея сотворчества и совместного роста, благодаря которым они развили глубокую связь, основанную на доверии и безусловном принятии. Автор подчеркивает, что такая связь не только обогатила их обоих, но и стала важным шагом в переосмыслении общественного отношения к детям-сиротам. В книге призывается избавиться от распространенных мифов и стереотипов, которые окружают этих детей.

Автор размышляет о том, как следует помогать детям, и приходит к выводу, что простое усыновление и приемное родительство не являются единственными решениями проблемы сиротства. Он акцентирует внимание на том, что основной фокус поддержки должен быть перенесен на родные семьи, которые столкнулись с трудностями. Таким образом, книга предлагает более комплексный подход к решению проблемы, а не простое разъединение детей с их семьями.

Одним из значительных решений, упомянутых в книге, является проект «Профилактика социального сиротства среди детей в возрасте до четырех лет», инициированный Уполномоченным при Президенте РФ по правам ребенка. Этот проект, в который активно вовлечена некоммерческая организация «Азбука семьи», направлен на создание реабилитационных пространств для родителей. Участие в этом проекте становится важным шагом к тому, чтобы дать возможность многим детям остаться с их родными в случае обеспечения своевременной и квалифицированной помощи.

Автор также делится своими сомнениями относительно публикации книги. Он осознает, что ее содержание отражает не только его личные переживания, но и документальный опыт общения с Гошей. Важно отметить, что на сегодняшний день существует малое количество материалов о детях-сирот, написанных от их имени. Гоша становится голосом многих детей, чьи истории зачастую игнорируются или интерпретируются взрослыми. Книга предлагает читателю заглянуть в реальность жизни этих детей, а также рассматривает способы, которые помогут им. Автор стремится бросить вызов традиционным представлениям о благополучии, тем более, что это благополучие не всегда существует в детских домах.

В другом отрывке книги повествуется о темной стороне жизни в детском доме. Автор описывает свои воспоминания о жестоких методах воспитания, которым подвергались дети. Он делится смутным воспоминанием о "рыбном дне", когда ему пришлось скушать суп, который ему не нравился. В ответ на его капризы, воспитательница по имени "мама Оля" применила к нему принудительные меры, вылив суп на него. Этот момент вызывает у героя сильные эмоции – обиду, страх и уязвимость в системе, основанной на авторитарных принципах.

Автор указывает на то, что в детском доме существовало множество методов наказания за малейшие проступки, включая физическое воздействие и унижения. Воспитатели могли поднимать детей за ноги или сажать их в темные, непривлекательные места, такие как сушилка. Описываются и более изощренные способы наказания, например, использование крапивы, которая вызывала интенсивную боль, поддерживая атмосферу страха и подчинения среди детей.

Несмотря на наличие доброй директорши, которая старалась заботиться о благополучии детей, жестокие методы некоторых воспитателей создавали наглядную среду страха и подавленности. Воспитательница по имени Михалочка описывается через призму ее строгости и физического облика, что подчеркивает авторитарный подход к воспитанию. Общая картина, представленная в книге, погружает читателя в суровые реалии детского дома, где эмоции и страхи детей сталкиваются с жестким авторитетом.

Таким образом, книга не только передает личные переживания автора, но и поднимает важные вопросы о судьбе детей-сирот, о подходах к их помощи и о необходимости изменения общественного сознания в отношении к ним.